イネ科植物——それは、私たちの暮らしに最も深く根ざしながら、もっとも見過ごされている植物群かもしれません。

日本には約550種、世界では1万種以上が知られ、ほぼ全ての国に分布する巨大な植物グループ。それが「イネ科」です。にもかかわらず、道端で見かけても「ただの雑草」として見逃されてしまうことがほとんど。花も派手ではなく、名前すら知られずに踏みつけられている植物たち——それがイネ科。

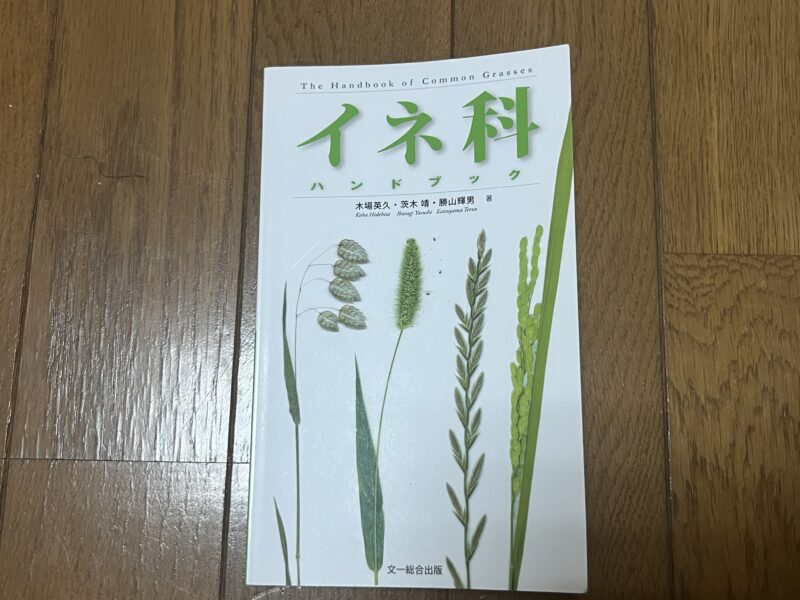

でも、そんな“雑草中の雑草”の魅力に気づかせてくれる一冊が、今回ご紹介する

**『イネ科ハンドブック』(木場英久・茨木靖・勝山輝男 著/文一総合出版)**です。

「イネ科なんて興味ない」人にこそ読んでほしい

正直なところ、私自身も最初はイネ科植物にあまり興味がありませんでした。

地味だし、見分けもつかないし、何が面白いのかピンと来なかったからです。

けれど、この本を手に取ってから、少しずつ世界が変わってきました。

「雑草」だと思っていた植物に、ちゃんと名前があり、それぞれに特徴がある。

それがわかるだけで、野外を歩く時間が何倍も楽しくなるんです。

写真が豊富で、初心者でもわかりやすい!

『イネ科ハンドブック』の最大の魅力は、とにかく写真が美しくてわかりやすいこと。

1種ごとに、穂の形・葉の様子・全体の姿などが丁寧に掲載されており、似たような種でも**「どこを見ればいいか」**がひと目で理解できます。

たとえば、「メヒシバ」と「オヒシバ」、あるいは「エノコログサ」と「アキノエノコログサ」など、よく似た草たちも見分けポイントが写真と解説で明確。

植物観察を始めたばかりの人でも、「あ、これはこの種だ」と納得しながら読み進められます。

豊富な調べ方と工夫された構成

この図鑑では、ただの索引や50音順の並びではなく、**「グループ検索」や「特徴から調べる」**といった工夫がされています。

「この草の穂はこういう形だから…」という視点から辿れるので、植物を“見た目”から分類していく面白さも味わえます。

また、観察をしながら調べる流れが自然なので、フィールドでの活用にも非常に便利です。

イネ科がなければ、あなたは生きていけない?

ここで、少し話を大きくしましょう。

あなたが今、口にしている「お米」——それはイネ科の植物。

毎朝のパンやうどん、パスタ、ビール、小麦や大麦、ライ麦、トウモロコシ、すべてイネ科です。

私たちの主食のほとんどが、イネ科の植物から成り立っているのです。

つまり、イネ科がなければ、私たちは生きていけません。

にもかかわらず、そんな大切な植物群が雑草として見過ごされている現状。

それはちょっと、もったいないと思いませんか?

この本はこんな人におすすめ!

1. 雑草観察を始めたい人

イネ科植物は、どこにでも生えています。

道端、空き地、公園、田んぼのあぜ道。

そんな身近な植物を知ることは、植物観察の第一歩にぴったりです。

2. 農学部・環境系の学生

イネ科の見分けは実習や試験でよく出てきます。

この本は、実用的な知識を得るための最良の教材になってくれるでしょう。

3. 除草・管理の仕事に関わる人

草地管理や防除、外来種の識別にも役立ちます。

写真の正確さと情報量は、現場での判断材料としても信頼できます。

4. 自然教育・親子観察に活用したい人

写真が多くて分かりやすいため、子どもと一緒に読むにも最適。

「これはなんて名前の草かな?」と親子で探す時間がもっと楽しくなります。

まとめ:雑草の中に、あなたの知らない世界がある

『イネ科ハンドブック』は、

“地味な雑草”にスポットライトを当てた、隠れた名図鑑です。

この本を開けば、あなたの見ていた風景が少しずつ変わっていくでしょう。

名前を知ることで、世界はどんどん広がります。

これまで「興味ないな」と思っていたイネ科植物の奥深さに、きっと驚くはずです。

そして気がつけば、道端の草をじっと見つめている自分がいるかもしれません。

今までただの雑草として扱っていた世界が、あなたを待っています。

ぜひ、手に取ってみてください。

イネ科の面白さが、ここから始まります。

購入はこちら

コメント