水耕栽培と聞くと、多くの人が「難しそう」「お金がかかりそう」「大規模施設が必要なのでは?」といったイメージを持っているのではないでしょうか。私自身も、農業を学び始めた頃はそう思っていました。

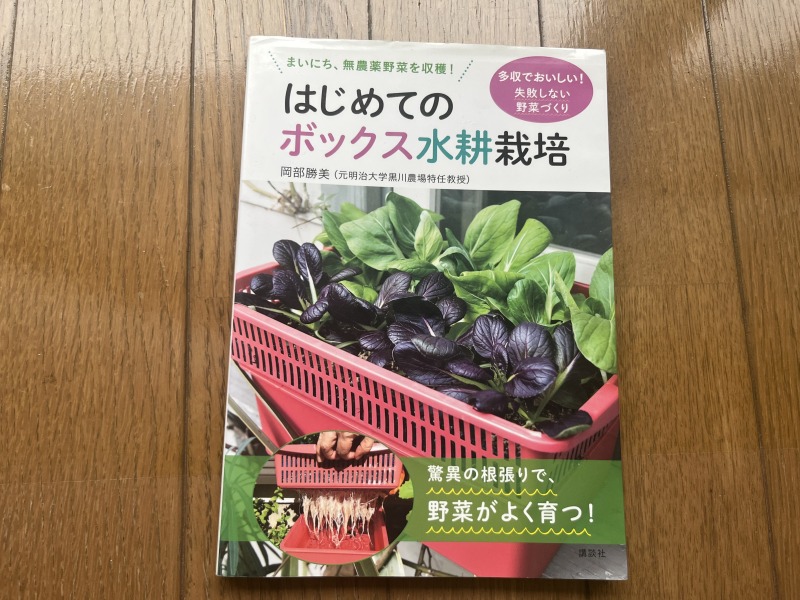

けれど、そんな固定観念を覆してくれたのがこの一冊──**『はじめてのボックス水耕栽培』(岡部勝美 著/農文協)**です。

この本は、身近な道具で、誰でも、どこでも水耕栽培が始められる方法を、図解と写真を中心にやさしく紹介してくれます。

◆ 電源も不要、発泡スチロールでOK!水耕栽培の“常識”がひっくり返る

一般的に水耕栽培というと、電動ポンプやLEDライトなどの設備が必要な印象がありますよね。しかしこの本では、発泡スチロールとカゴ、肥料と苗だけで本格的な栽培ができる方法が紹介されています。

ポイントは、水の動きを作るために機械を使わず、水面より上の「湿気空間層」を利用しているという点です。これにより、電源不要・騒音なし・メンテナンスが楽、という家庭向けのメリットを最大限に活かしています。

さらに、特別な道具や材料を買う必要がなく、100均やホームセンターで手に入るもので装置を作れるため、スタート時のコストが極めて安いというのも大きな魅力です。

◆ トマト・メロン・スイカまで育つ!?意外と“本気”な水耕栽培

この栽培法で育てられるのは、水菜やレタスのような葉物だけではありません。

- トマト

- メロン

- スイカ

- イチゴ

- 大根 など

なんと果菜類・根菜類の栽培も可能なのです。著者は大学で長年水耕栽培の研究に携わってきた専門家で、“簡易だけど、しっかり育つ”ための工夫がこの本の中に凝縮されています。

この本を読むと、「えっ、あんなプランターみたいな装置でメロン育ててるの…!?」とびっくりする写真がたくさん。まさに“百聞は一見にしかず”で、読者の「やってみたい!」という気持ちを刺激してくれます。

◆ 図と写真で“見て学べる”から、初心者でもすぐに始められる

この本の構成は非常にやさしく、文章に加えて写真や図解が豊富に掲載されているため、専門的な用語がわからなくてもスラスラと読み進めることができます。

- 水耕装置の作り方(材料の選び方から穴の開け方まで)

- 植物の成長の様子(根の伸び方や水の吸い方)

- 水位や液肥の管理方法

- 日当たりの確保方法などの工夫ポイント

など、実際の手順や考え方が非常に丁寧に解説されていて、「読んで終わり」ではなく「読んだら始めたくなる」内容になっています。

◆ 私がこの本に出会って、水耕栽培にハマった理由

私は福井で農業を学んでいる大学生です。将来は水耕栽培を活用した持続可能な農業モデルを構築したいと考えていて、今はその第一歩として、自宅で小規模な栽培をスタートさせようとしています。

その最初のきっかけがこの本でした。

正直、それまで水耕栽培は“プロの技術”だと思っていて、個人でやるには無理があると思い込んでいました。でも『はじめてのボックス水耕栽培』を読んで、「あ、これなら自分にもできるかもしれない」と自然と思えたんです。

実際にこの本を参考にして作った装置で、トマトを育ててみたところ、思ったよりもうまく育ち、収穫までの達成感もひとしおでした。(ボックス水耕で一株から700個近くのトマトができた記事は後日公開予定。)何より、根の張り方や成長の様子を“毎日観察できる楽しさ”は格別です。

◆ どんな人におすすめ?

この本は、以下のような方におすすめです。

- 家庭菜園をもっと省スペースで効率的に行いたい方

- ベランダや室内で野菜を育ててみたい初心者の方

- コストを抑えて水耕栽培をスタートしたい方

- 小規模農業や地域コミュニティで「都市型栽培モデル」に挑戦したい方

- 子どもや学生との教育目的で植物栽培を取り入れたい方

◆ まとめ|水耕栽培は難しくない。むしろ、簡単で楽しい!

『はじめてのボックス水耕栽培』は、水耕栽培を“特別な技術”から“手の届くもの”へと引き寄せてくれる一冊。

植物の育ち方を見て学び、手をかけて育てる楽しさが、しっかりと伝わってきます。

家庭菜園にも、小さなビジネスにも、これから農業を志す若者にも──

たくさんの可能性が詰まったこの一冊、ぜひ手にとってみてください。

あなたもきっと、「水耕栽培って、こんなに楽しいんだ!」と感じるはずです。

購入はこちらから

コメント